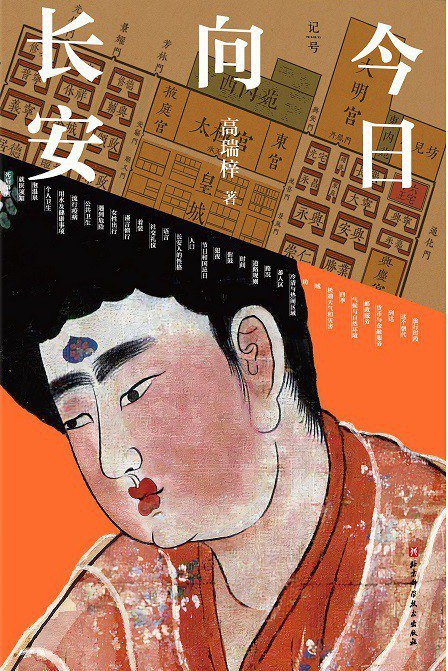

高瑞梓的《今日向长安》,并非聚焦盛唐历史的叙事,而是将镜头对准当代少年的 “长安梦”—— 这里的长安,不再是千年前的世界都会,而是少年们心中 “理想之地” 的象征:是热爱的汉服文化舞台,是渴望的艺术深造殿堂,是追寻自我价值的远方。这部青春成长题材作品的动人之处,在于它用细腻的笔触勾勒出一群少年的逐梦轨迹:他们带着青涩与执着,从不同城市出发,奔赴名为 “长安” 的约定,在挫折与温暖中学会坚持、理解与成长。作品没有宏大的叙事框架,却以真实的青春细节,让 “向长安” 成为每个普通人年少时 “追逐理想” 的缩影。下文将沿循 “作者 – 内容 – 金句 – 精读 – 结语” 的脉络,解锁这部作品如何以青春视角,诠释 “理想” 与 “成长” 的深刻联结。

一、作者简介

高瑞梓,当代青年作家,擅长以青春成长为主题,聚焦青少年在理想与现实、自我与他人之间的挣扎与蜕变,文字兼具青春的鲜活与细腻的情感张力。她善于捕捉青少年的心理变化,用贴近生活的故事引发读者共鸣,代表作《今日向长安》《夏夜晚风遇见你》等,均以 “少年逐梦” 为核心,展现当代青少年积极向上的精神风貌。在《今日向长安》中,高瑞梓结合当下流行的汉服、传统文化等元素,将少年的个人理想与文化热爱相融合,让 “逐梦” 不仅有青春的热血,更有文化传承的温度,被读者评价为 “写出了少年人最真实的理想与热忱”。

二、内容简介

《今日向长安》讲述了四个性格迥异的少年,因一场汉服文化交流活动与 “长安” 结缘:热爱汉服设计的林晚星,渴望在长安的舞台上展示自己的作品,却因家人反对陷入自我怀疑;擅长古典舞的江澈,为弥补童年遗憾,决心在长安的比赛中证明自己,却面临伤病的困扰;喜欢传统文化研究的苏念,希望在长安的博物馆找到灵感,却在团队合作中屡屡碰壁;开朗外向的陆屿,看似为陪伴朋友而来,实则藏着对音乐创作的隐秘理想。四人在奔赴长安的途中相遇,从最初的陌生疏离到后来的彼此扶持,他们在应对家人不解、伤病阻碍、团队矛盾的过程中,逐渐坚定理想,也学会接纳不完美的自己。最终,他们或许未达成所有目标,却在 “向长安” 的路上,完成了青春里重要的成长蜕变。

三、经典金句

- “长安不是地图上的一个点,是我画在设计稿上,每一根汉服线条都想去的地方。”(林晚星语)—— 定义少年心中的 “长安”:是理想的具象化,打破地理边界,凸显理想对个人的特殊意义。

- “爸妈说汉服是‘不务正业’,可我知道,这是我心里最想坚持的‘正业’。”(林晚星反驳家人)—— 展现少年与现实的冲突:坚守小众热爱,凸显理想与世俗认知的差异,体现青春的执着。

- “江澈的舞步里,藏着他没说出口的话 —— 那是对长安,也是对自己的期待。”(苏念观察江澈)—— 以细节刻画人物心理:将理想融入热爱的事物,展现少年含蓄却坚定的逐梦心。

- “去长安的路再远,只要和你们一起走,好像就没那么难了。”(陆屿对伙伴说)—— 凸显友谊的力量:青春的理想之路从不孤单,同伴的陪伴是对抗困难的重要支撑。

- “苏念的笔记本上,记满了长安博物馆的资料,每一页都写着‘想去’。”(林晚星发现)—— 用细节展现理想的分量:平凡的记录里藏着热烈的渴望,体现少年对理想的认真态度。

- “我不是怕去不了长安,是怕自己坚持到一半,就先放弃了。”(江澈因伤病焦虑)—— 刻画少年的真实困境:理想路上的恐惧不是失败,而是自我放弃,展现成长中的脆弱与挣扎。

- “汉服的一针一线,都要慢慢来;就像去长安的路,也得一步一步走。”(林晚星缝补汉服时悟)—— 以热爱的事物喻理想:强调 “坚持” 与 “耐心”,凸显青春成长中的沉淀与思考。

- “陆屿总说‘我随便’,可他写的歌里,全是对长安舞台的向往。”(苏念听陆屿的 demo)—— 展现少年的 “隐藏理想”:不是所有人都善于表达,理想可能藏在看似随意的外表下,体现人物的多面性。

- “长安的风,会吹到每个想遇见它的人身边吗?”(林晚星在火车上眺望)—— 以诗意的提问传递期待:少年对理想的不确定与憧憬,展现青春特有的迷茫与向往交织的状态。

- “苏念在团队里总爱较真,不是固执,是想让大家的‘长安之行’更有意义。”(江澈理解苏念)—— 解读人物行为背后的初心:理想路上的 “较真”,是对共同目标的负责,体现少年的责任感。

- “林晚星的设计稿被否定时,她没哭,只是把稿子叠好,说‘再改改就好’。”(陆屿回忆)—— 刻画少年的韧性:理想路上的挫折不是终点,而是继续前行的动力,展现青春的坚强。

- “去长安不是为了拿奖,是想看看,自己坚持的东西,到底有没有意义。”(江澈对自己说)—— 重构 “逐梦目的”:理想的价值不在结果,而在过程中的自我验证,体现成长中的认知升级。

- “我们四个就像散落在不同地方的星星,因为长安,才聚到了一起。”(苏念比喻)—— 凸显 “理想的联结”:共同的目标能打破隔阂,让不同的人成为同行者,展现理想的凝聚力。

- “陆屿帮林晚星搬布料,江澈教苏念跳舞,原来去长安的路上,我们都在互相帮忙。”(林晚星日记)—— 记录青春的温暖细节:理想路上的互助不是刻意,而是自然的陪伴,体现友谊的纯粹。

- “我以前觉得长安是终点,现在才知道,它是我们一起出发的起点。”(苏念在途中说)—— 展现认知的成长:理想不是单一的 “目的地”,而是开启新旅程的契机,体现少年的视野拓展。

- “林晚星妈妈后来会帮她选布料,原来家人的不理解,只是没看到她的认真。”(江澈发现)—— 刻画亲情的转变:理想能打破代际隔阂,让家人看见少年的热爱与坚持,体现成长中的理解与和解。

- “江澈带着伤完成舞蹈时,我突然明白,理想就是哪怕疼,也想再坚持一下。”(苏念观后感)—— 诠释理想的 “韧性”:困难不是放弃的理由,而是证明热爱的机会,展现理想对人的激励作用。

- “陆屿终于敢在大家面前唱歌,他说‘长安给了我勇气’。”(林晚星记录)—— 凸显 “理想之地” 的意义:不仅是目标,更是让人突破自我的 “勇气来源”,体现成长中的蜕变。

- “就算没在长安拿到最好的结果,可我们一起走过的路,已经够珍贵了。”(苏念安慰伙伴)—— 解读 “理想的意义”:结果固然重要,但过程中的成长与友谊更值得珍惜,体现青春的豁达。

- “今日向长安,不是向一个地方,是向心里那个‘想成为的自己’。”(四人合念)—— 点题核心:“向长安” 的本质是追逐理想、寻找自我,是青春成长中对未来的坚定向往。

四、精读:在逐梦长安的路上,看见青春最真实的模样

高瑞梓在《今日向长安》中,最成功的创作是跳出了 “青春题材 = 狗血恋爱” 的俗套,将 “理想” 作为核心线索,串联起少年们的成长轨迹。她笔下的 “向长安”,从不是一场顺利的奔赴,而是充满了现实的阻碍与内心的挣扎 —— 林晚星要对抗家人 “汉服没用” 的质疑,江澈要克服伤病带来的自我怀疑,苏念要学会在团队中放下 “较真”、学会包容,陆屿要打破 “随波逐流” 的伪装、勇敢面对自己的音乐理想。这些困境,没有惊天动地的激烈冲突,却充满了青春的真实感,让每个读者都能在其中看到自己年少时的影子。

林晚星的故事,是 “小众热爱与世俗期待” 的对抗。高瑞梓没有将她塑造成 “叛逆少女”,而是细腻地刻画了她的 “纠结”:她会在家人反对时偷偷藏起设计稿,会在作品被否定时偷偷掉眼泪,却从没想过放弃 —— 因为汉服对她而言,不是 “爱好”,是 “自我表达的方式”。书中有一个细节格外动人:林晚星为了赶在去长安前完成一件汉服,熬夜缝补,手指被针扎破,却笑着把血珠擦在布料上,说 “这样就像给汉服加了颗小红花”。这份带着青涩的执着,正是青春最珍贵的模样 —— 不计较结果,只在乎 “我想做”。而当她的妈妈后来主动帮她挑选布料时,我们看到的不仅是亲情的和解,更是理想的力量:它能让不理解变成支持,让质疑变成认可。

江澈的成长,则是 “直面脆弱与重拾勇气” 的过程。作为擅长古典舞的少年,伤病对他而言是 “致命打击”—— 他曾躲在舞蹈室里,看着自己的腿,不敢相信 “再也跳不好” 的可能。高瑞梓没有让他 “突然痊愈”,而是写他如何在伙伴的陪伴下慢慢走出阴影:林晚星用汉服设计的 “坚持” 鼓励他,苏念帮他查康复资料,陆屿用音乐帮他调整练舞的节奏。最终,他带着尚未完全康复的腿,在长安的舞台上完成了舞蹈 —— 没有完美的动作,却充满了勇气。这个结局,没有 “逆袭成功” 的爽感,却充满了成长的力量:理想不是 “必须做到最好”,而是 “哪怕不完美,也想试试”。江澈的蜕变告诉我们,青春的成长,不是变得 “无坚不摧”,而是学会 “带着脆弱继续前行”。

苏念与陆屿的故事,则分别诠释了 “自我与他人的和解” 与 “直面真实自我”。苏念最初在团队中 “格格不入”,因为她太 “较真”—— 会因同伴记错博物馆资料而生气,会因活动流程不完美而焦虑。直到一次团队矛盾后,林晚星对她说 “我们去长安,不只是为了‘对’,也是为了‘一起’”,她才慢慢明白,理想的路上,“包容” 比 “正确” 更重要。而陆屿,从一开始的 “跟着玩”,到后来勇敢在伙伴面前唱歌,他的转变藏在细节里:他会在火车上偷偷写歌,会在看到长安的舞台时眼神发亮 —— 这些细节,让 “隐藏的理想” 变得真实可感。高瑞梓用他们的故事告诉我们,青春的理想,从来不是 “一个人的战斗”,它需要同伴的陪伴,也需要直面自我的勇气。

更动人的是,高瑞梓没有给 “长安之行” 一个 “完美结局”—— 林晚星的设计没有拿到最高奖,江澈的舞蹈没有被 “专业评委” 认可,苏念的博物馆研究也没有得出 “重大成果”,陆屿的歌也没有 “一夜爆红”。但他们没有失望,因为在 “向长安” 的路上,他们已经得到了更重要的东西:林晚星学会了 “坚持自己所爱”,江澈找回了 “跳舞的勇气”,苏念懂得了 “团队合作”,陆屿敢于 “面对自己的音乐理想”。这种 “不完美的结局”,恰恰是青春最真实的写照 —— 理想的价值,从来不在 “是否实现”,而在 “追逐过程中,我们变成了更好的自己”。

全书最戳人的,是结尾四人站在长安的城墙上,一起说出 “今日向长安,是向心里那个想成为的自己”—— 这一刻,“长安” 不再是一个地理名词,而是 “理想” 与 “成长” 的象征。高瑞梓用这个场景告诉我们,每个少年心中都有一个 “长安”,它可能是一份热爱,一个目标,一种向往;而 “向长安” 的过程,就是青春最珍贵的成长之旅。

五、《今日向长安》的当代启示

今天的我们,或许早已走过 “少年逐梦” 的年纪,却依然能在《今日向长安》中找到共鸣 —— 因为每个人心中,都曾有过一个 “长安”,都曾有过 “想坚持却不敢”“想追求却犹豫” 的时刻。高瑞梓的这部作品,不仅是写给少年的 “逐梦指南”,更是写给每个成年人的 “青春回忆杀”。

它告诉我们,理想从来不是 “遥不可及的神话”,而是 “一步一步走出来的路”—— 就像林晚星一针一线缝补汉服,就像江澈一点一点恢复练舞,理想的实现,靠的不是 “天赋” 或 “运气”,而是 “不放弃” 的执着。它也告诉我们,成长从来不是 “一个人的孤单旅程”—— 同伴的陪伴、家人的理解,都是我们逐梦路上的 “光”,正是这些温暖,让我们有勇气面对困难,有底气坚持理想。

更重要的是,它让我们明白,“向长安” 从来不是 “为了到达终点”,而是 “为了在途中成为更好的自己”—— 就像书中的少年们,即使没在长安实现所有目标,却在过程中学会了坚持、理解与勇敢。这份成长,比任何 “成功” 都更珍贵。

或许,我们心中的 “长安” 从未改变,只是随着年纪增长,我们渐渐忘记了 “想奔赴” 的勇气。而《今日向长安》就像一把钥匙,帮我们打开记忆的闸门,让我们想起年少时的热忱与执着 —— 也让我们明白,无论多大年纪,只要心中还有 “向长安” 的渴望,就永远不算晚。因为 “今日向长安”,永远是 “向更好的自己” 出发的开始。

逐梦长安路:高瑞梓《今日向长安》中的青春成长与理想微光:等您坐沙发呢!